Archives tramezzinimag I : Texte publié le 09/09/2009

|

| Crédits photographiques : http://venise.blogs.sudouest.fr |

Castello, 2423, Fondamenta di Fronte l’Arsenale, Cours d'italien pour les étrangers de la Dante Alighieri. Le rendez-vous avait été pris pour 9 heures.

Je pris le vaporetto. C'était alors la ligne 5, la plus longue, qui partait de la Piazzale Roma et allait jusqu'à Murano en passant par le bassin de San Marco, l'Arsenale et les Fondamente Nuove.

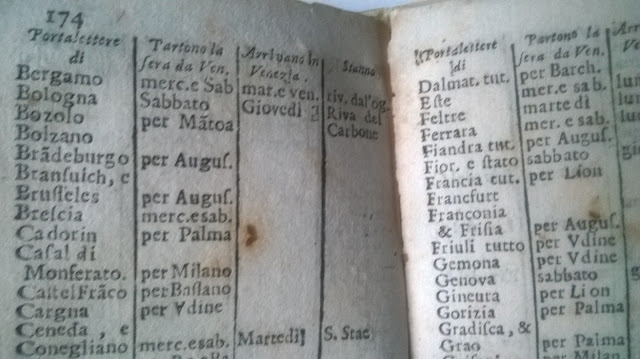

L'air marin, les senteurs si pures de la lagune au lever du jour me comblèrent de joie. Après des mois difficiles, la mort de mon père, le départ de la grande maison, tous les changements qui marquèrent, sans que je m'en rende compte alors, le terrible passage entre l'enfance et l'âge adulte, j'étais de nouveau dans la joie. La lagune était magnifique ce matin-là, la lumière diaphane pleine encore des teintes de l'aube... J'arrivais avec beaucoup d'avance. Assez pour m'arrêter au petit café de l'Arsenal. Celui qu'on voit sur cette photographie dénichée sur le site d'un autre fou de Venise, bordelais lui aussi.

Le patron s'affairait derrière son comptoir. Il préparait des tramezzini. Une grande planche en bois, un énorme pot de mayonnaise, un saladier avec du thon haché... Le voir faire me fascina, sa dextérité, la beauté des sandwiches une fois terminés qu'il alignait sur de grands plats de céramique blanche, avant de les recouvrir d'un torchon humide... J'ignorais encore que nous deviendrions des amis et que ma passion pour les tramezzini déboucherait un jour, presque trente ans plus tard sur ce site où j'écris mes souvenirs.

Le cappuccino que je dégustais ce matin-là, avec un croissant fourré encore tiède, assis à l'une des tables de la petite terrasse (à cette époque, le bar peu fréquenté par les touristes bien moins nombreux qu'aujourd'hui, ne disposait que de trois ou quatre tables sur le campo).

C'était un jour sans école, car des enfants jouaient devant l'entrée de l'Arsenal. Un marin au regard triste était en faction en haut des marches. On aurait dit un enfant puni. Peut-être enviait-il ces gens qui pouvaient aller et venir librement quand lui, engoncé dans son uniforme, devait monter la garde. Peu à peu la vie s'insuffla sous mes yeux et la place devint une sorte de scène de théâtre. Un palcoscenico pour la comédie humaine qui pendant des années et aujourd’hui encore fait mon régal à Venise et me fascine. Des ouvriers débarquaient d'une barge bleue des barres de métal destinées à un échafaudage, un peintre chantonnait en peignant des volets dans ce vert si caractéristique qu'on retrouve partout ici. Un groupe de religieuses toutes de blanc vêtues, traversaient en diagonale, des ménagères bavardaient, leur panier sous le bras, un chien reniflait le bas d'un poteau...

Je savourais toutes ces images mises en valeur par un éclairage parfait. Le soleil était déjà haut, le ciel presque sans nuage. Le bonheur. Peu à peu, le bar se remplissait. Les gens allaient et venaient. Un vieux prêtre lisait le journal au coin du comptoir. Je surveillais les abords de la Dante, située de l'autre côté d'un petit pont qui menait directement à la porte d'entrée. Des gens y pénétraient. Certainement le personnel administratif. Il n'était pas encore neuf heures.

C'est alors que je les vis. Quatre silhouettes d'abord sombres qui arrivaient du côté de San Martino, la belle petite église du quartier. Trois filles et un garçon. Ils venaient au cours, c'était évident. Le garçon, grand, mince, les cheveux blonds se dirigea vers le pont quand une des filles l'arrêta en lui montrant le café. Ils vinrent dans ma direction. Annette, Anna, Christine et David s'installèrent à la table en face de moi. L'une était rousse avec un visage très fin et les yeux verts, l'autre, un peu plus âgée, était brune avec une peau très blanche, presque maladive. Son sourire était très doux. La troisième était anglaise, cela était certain. Les tâches de rousseur, la moue, les attitudes. Quant au garçon, il devait être anglais lui aussi à cause de ses manières un peu ampoulées comme on en attrape dans les bons collèges d'Albion.

J'étais à Venise pour six semaines avec pour seul objectif de savoir l'italien que je m'étais toujours bêtement refusé d'apprendre. Une sorte de réaction épidermique d'adolescent contre mon père et notre famille... Mais ma passion pour Venise, cette obsession qui me tiraillait sans cesse, rendait obligatoire la pratique de l'italien. Avant sa mort, mon père aurait voulu m'envoyer à Florence, la ville de sa jeunesse. Je ne voulais entendre parler de rien d'autre que de Venise. Je ne connaissais encore personne en dehors de la matrone qui me logeait sur la fondamenta delle Guglie, son fils le ténébreux Federico et Gabriele, le garçon de Mogliano Veneto qui servait d'homme à tout faire dans la pension. Les vieilles parentes de mon père étaient en villégiature quelque part dans le Haut-Tyrol et ne reviendraient à Venise que bien après mon départ. Cela m’avait rassuré, je n’avais aucunement envie d’aller faire bonne figure auprès de vieilles dames sévères que je ne connaissais pas.

J'observais ce petit groupe et je redoutais de n'être pas à la hauteur. Ils parlaient apparemment tous l'italien puisque c'est dans cette langue qu'ils discutaient entre eux. J'allais être ridicule avec mon sabir encore mêlé d'espagnol. L'heure arriva. La directrice de l'école nous accueillit avec gentillesse. Une fois les formalités remplies, nous étions tous réunis dans une grande salle dont les hautes fenêtres donnaient sur la fondamenta. Le soleil éclairait les murs blancs et donnait à la salle un petit air de fête. J'étais assis entre Anna l’allemande de Stuttgart et David, le jeune anglais. La première matinée passa, puis les jours.

Nous devinrent des amis. Chaque jour nous nous retrouvions de bonne heure au petit café de l’arsenal pour un cappuccino et un croissant. Tous les clients nous saluaient comme de vieilles connaissances. Nous n’étions plus des étrangers... A la fin du stage, David et sa cousine Christine repartirent en Angleterre. Nous avons entretenu une correspondance un temps, puis nous nous sommes perdus de vue. Anna et Annette, en revanche, restèrent à Venise. L'une était inscrite à l'université et l'autre avait été engagée comme nanny dans la famille d'un magistrat près de l'Accademia.

La date fixée pour mon départ approchait et cela m'était un déchirement. J'allais devoir quitter Venise et mes nouveaux amis. Il me faudrait repartir et commencer en France une vie nouvelle, sans mon père, sans la grande maison, sans l'insouciance d'avant...

Quelques jours avant mon départ, je croisais la signora Biasin sur le pont des Guglie. Elle revenait de je ne sais où et sa silhouette me faisait toujours sourire. Son sac plaqué contre elle, la tête un peu penchée en avant, le buste recourbé comme quelqu'un qui va se mettre à courir, elle semblait toujours di fretta. Je pensais au Shylock de la comédie de Shakespeare, ou à une sorcière de contes pour enfants. "Ah vous voilà" me cria-t-elle essoufflée, " je suis ravie de vous voir. Justement je voulais vous parler. J'ai une proposition à vous faire". Gabriele ne pouvait s'occuper de tout et le jeune étudiant colombien qu'elle employait clandestinement préférait souvent faire la sieste dans une des chambres plutôt que s'affairer à repeindre les volets ou déboucher les canalisations. "Vous parlez l'anglais, l'espagnol, et le français. Vous apprenez l'italien. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Si vous voulez, je vous propose de travailler pour moi en échange du gîte et du couvert". Cette offre me fit bondir de joie. Non seulement je pourrai rester à Venise, mais j'aurai un appartement à moi. Je ne songeais pas aux à-côtés qu'il faudrait résoudre tôt ou tard : le permis de séjour, la rémunération, l'avenir. Je ne voyais qu'une chose, j'allais m'installer à Venise !

Je me précipitais chez Anna et Annette vint nous rejoindre. Le juge et son épouse furent sollicités. Pouvais-je accepter ? Devant mon enthousiasme et après s'être renseigné sur la dame-aubergiste, il ne trouva pas d'inconvénient majeur à ce que je fasse un essai jusqu'à Noël, prenant certainement mon enthousiasme pour une foucade d'adolescent. J'écrivis à ma mère pour l'informer de ma décision. Elle m'invita sagement à réfléchir et à rentrer quelques jours pour rassembler mes affaires et prendre un peu d'argent. C'est ainsi que, mal logé, sans un sou, parlant mal l'italien mais heureux comme un pape, je devins vénitien...

______

13 commentaires : (non archivés par Google).